副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)はどんな病気?

副腎皮質機能亢進症はクッシング症候群(以下クッシング)ともいわれ、副腎という臓器の外側にある皮質という部分から、糖質コルチコイドのコルチゾルというホルモンが過剰に分泌されてしまう疾患です。このコルチゾルはいわゆる”ステロイド”といわれるホルモンです。

犬では最も多い内分泌疾患であり、8歳以上での発症が多い。近年発症は増加の傾向にあり、これは人と犬の距離が非常に近くなったためと考えられます。このホルモンの分泌過剰のためにいろいろな症状が現れてきます。

犬も猫も飲水量や尿量は減るよりも増えるほうの病気がたくさんあります。

クッシングもその1つで、多飲多尿が特徴的な疾患です。

1日の飲水量は体重1kgあたりおおよそ50mLといわれていますが、75〜100mL を飲むようでしたら多飲の可能性があります。

また、排尿は増加すると薄い色となりますが、糖尿病とは異なり尿糖が出ることはありません。

クッシングを気づかずに放置してしまうと、いろいろな臓器に障害を引き起こすことになり、糖尿病を合併することもあります。

猫での発症は珍しくほとんどは糖尿病を合併し、当初は糖尿病として診断を受けます。

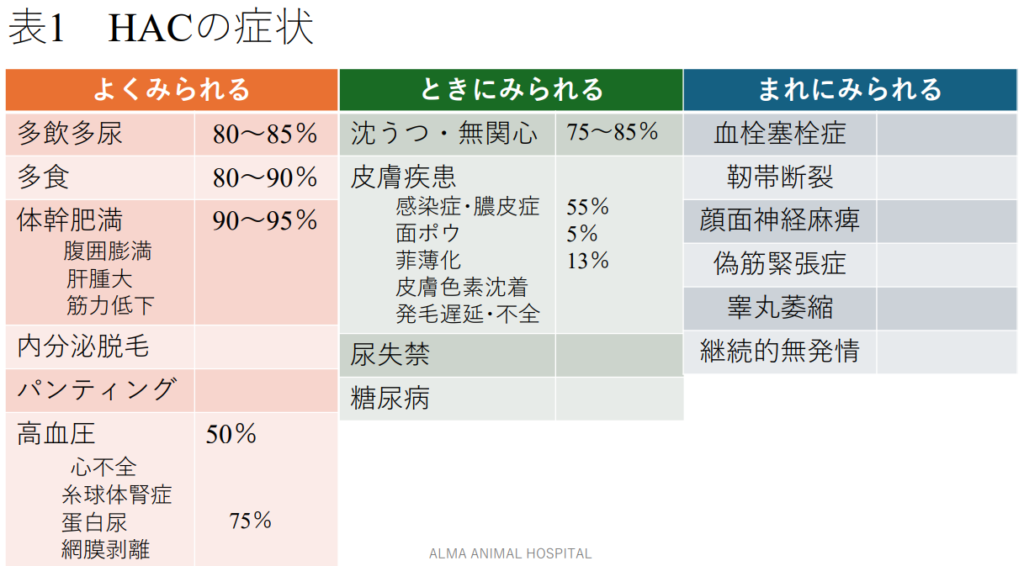

副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)はどんな症状がでるの?

コルチゾルは体内のほとんどの臓器に作用しています。クッシングはこのコルチゾルが過剰分泌となりますので、いろいろな症状が出現します。

最も多い症状は、多飲多尿、多食、体幹肥満となります。体幹肥満とは肝臓の肥大、腹腔内脂肪増加することにより腹囲膨満、いわゆる”たいこばら”となり、四肢の筋肉も低下してさらに強調される状態となります。

このほかに皮膚疾患も多く、脱毛や感染症・膿皮症のほかに、腹部の皮膚が薄くなる”菲薄化”により血管が透けてみられるようになります。これは腹囲膨満とあわせて”ポットベリー”と言われます。猫ではこの皮膚の菲薄化から皮膚が破ける”裂傷”を引き起こすことがあり、この症状から本症を疑うことがあります。また、何らかの理由で剃毛した部分からの発毛がみられない、あるいは非常に遅いなどから本症を疑って診断されることもあります。

まれにみられる症状としては靭帯が断裂しやすくなるので、特に前十字靭帯断裂の症例では注意をしています。偽筋緊張症は四肢の筋肉がこわばることで歩行が困難になってしまいます。また、ステロイドホルモンは血液が固まる血栓症を誘発しやすくなるために、血栓塞栓症を引き起こすことがあります。クッシングでは急に状態が悪化して死亡してしまうことがあるといわれていますが、この血栓塞栓症が原因の1つと考えられています。

ただし、どれも必ず見られる症状ではないため、注意が必要です。

副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)はどの器官が悪くなるの?

左右腎臓のすぐそばに副腎という臓器があります。副腎は皮質と髄質に分かれ、髄質からはアドレナリン、皮質からは糖質コルチコイドのコルチゾルと、鉱質コルチコイドのアルドステロンがそれぞれ分泌されます。クッシングは皮質からのコルチゾル分泌が過剰となることで発症します。

副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)はどんな原因で発症するの?

クッシングの原因には主に3つあります。

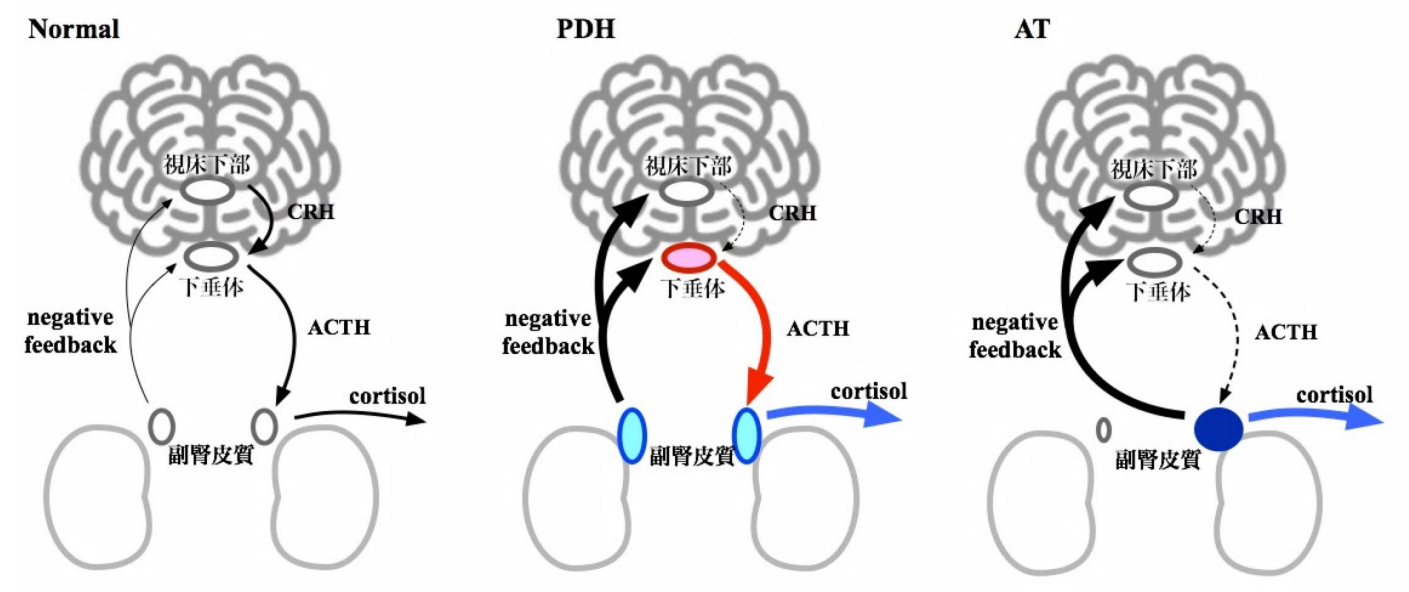

1.下垂体性クッシング(PDH、クッシング病ともいいます。)

脳下垂体から分泌され、コルチゾルの分泌を刺激している副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の過剰により、副腎皮質からのコルチゾル分泌が過剰となるタイプです。これは小型犬種に多く、クッシングのおよそ8割を占めていて、中には脳下垂体が腫大して脳を圧迫し、脳神経症状を示す症例もいます。

2.副腎原発性(AT)

副腎皮質自体が腫瘍化することで、コルチゾル分泌が過剰となるタイプで、おもに大型犬が発症する傾向にあります。ほとんどは片側が腫瘍化して巨大化しますが、反対側の副腎は脳下垂体からの負のフィードバックにより、大きさは正常から小さくなります。

3.医原性

副腎皮質ホルモン製剤 “いわゆるステロイド” を慢性的に使用することで、クッシング状態となるもので上記の症状が出現してきます。この状態では副腎皮質からのコルチゾル分泌は低下してしまい、中には生産をストップしてしまっていることがあります。このため、ステロイドの投与を止めることで急には生産を開始することができずに、逆のアジソン症状を引き起こしてしまうことがあります。

副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)はどうやって診断するの?

クッシングの症状である、多飲多尿、多食、体幹肥満などから血液検査、尿検査を行って診断します。

- 血液検査:アルカリフォスファターゼ(ALP)の上昇が特徴的であり、高脂血症(コレステロール、中性脂肪の上昇)、白血球数上昇(好中球主体)などが認められます。

- 尿検査:多飲多尿により尿比重は低下しますが、尿蛋白の排出が特徴となります。

- 画像検査:主に超音波検査により副腎の腫大を観察します。小型犬種では6mm、中型犬から大型犬では10mm以上で腫大の所見となります。下垂体性クッシング(PDH、クッシング病)では両側が腫大しますが、腫大していないこともあります。副腎原発性(AT)では片側が腫大し、反対側は正常から萎縮しています。

以上からクッシングを強く疑った場合に確定診断の負荷試験を行います。

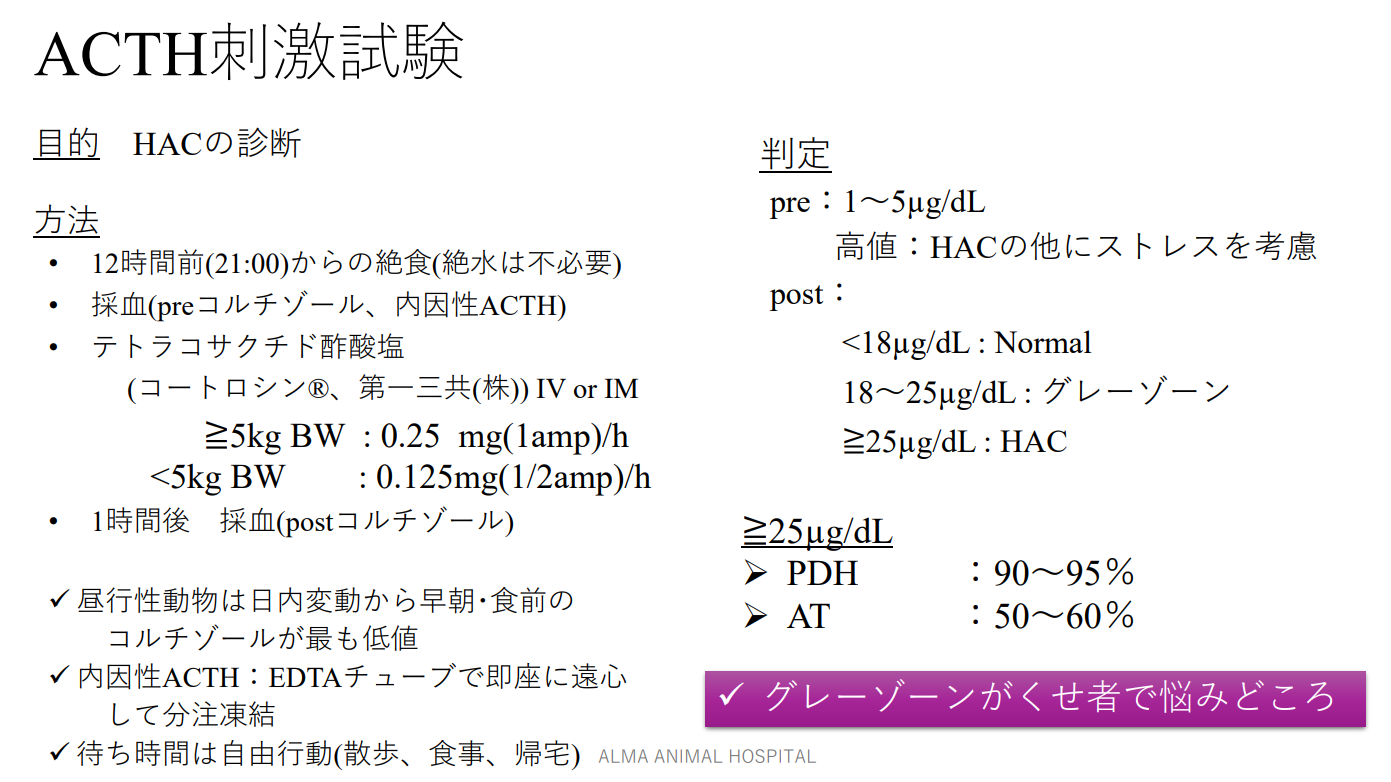

負荷試験の方法にはACTH刺激試験(表3)と低用量デキサメサゾン抑制試験の2つがあります。

ほとんどの場合前者を行い、必要に応じて後者を行います。

ACTH刺激試験の結果にはグレーゾーンがあるため、他の検査とあわせて多角的な評価が必要になることがあります。

副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)の治療はどうやってするの?

クッシングの治療はコルチゾルを正常範囲内まで抑えることになります。これは主に内科的に内服薬で行いますが、副腎原発性(AT)では外科的に切除が必要となることもあります。

内服薬にはミトタンとトリロスタンの2種類があります。

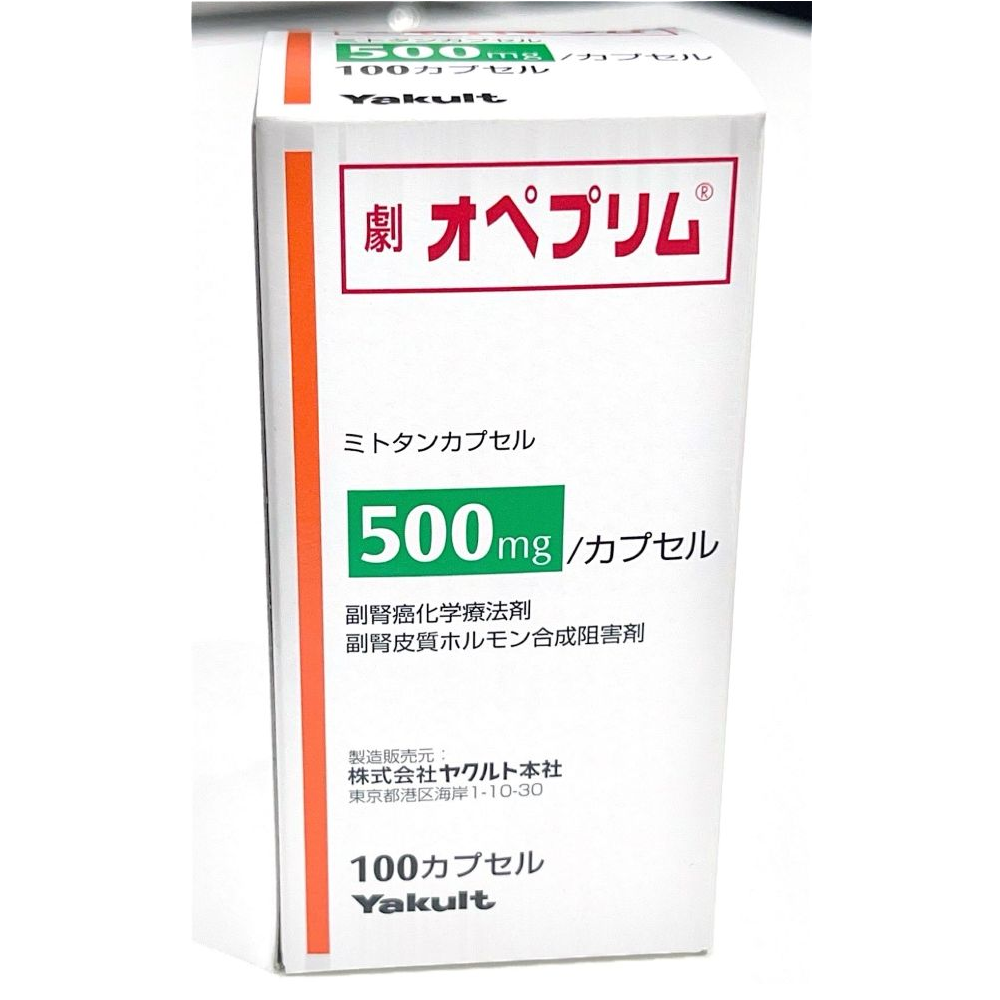

1.ミトタン:副腎皮質を破壊・萎縮させることによりコルチゾルの分泌を低下させる作用があります。しかし投与量に個体差が大きく、効果発現までに時間を要することなどから、トリロスタンが使用されるようになってからは、セカンドチョイスとなっています。

(株)ヤクルト本社

2.トリロスタン:副腎皮質でのコルチゾル合成を抑制することで分泌を抑える作用があります。本剤には細胞を破壊・萎縮させる効果はひくく、ミトタンに比較して作用は緩徐であり、投与量の個体差も小さいため、ファーストチョイスとして使用されますが、終生継続する必要があります。

あすかアニマルヘルス(株)

フジタ製薬

下垂体の腫瘍が腫大している巨大腺腫では、内服薬を使用することによりさらに巨大化することがあるため(ネルソン症候群)、放射線療法が適用となります。

さいごに

近年犬は室内で飼育されることが多くなり、飼い主との距離が非常に近くなりました。これはいろいろな病気の早期発見につながっていますが、他方で飼い主の喜怒哀楽を享受することにもなり、ストレスが高くなっています。本疾患の発症が増加傾向にあるのもこのストレスが大いに関連していると考えられます。また、最近の副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)の傾向として症状が分かりにくくなっているのも特徴と思われます。このため、健康診断にて血液検査や画像検査から副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)を疑い、ACTH刺激試験により診断を受けたが、症状がみられないという例が増えています。

実際に副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)のセカンドオピニオンとして、”診断を受けたが、治療は必要なのか?”という問い合わせがとても多くなっています。診断に不安をお持ちで、治療の必要性に悩まれている方は是非一度アルマ動物病院へお越しください。