副腎皮質機能低下症(アジソン病)はどんな病気?

副腎皮質機能低下症はアジソン病ともいわれます。副腎という臓器の外側にある皮質という部分からは、糖質コルチコイドのコルチゾルと鉱質コルチコイドのアルドステロンが分泌されています。この両方のホルモンが分泌低下してしまうと”定型”アジソン病となり、コルチゾルだけが分泌低下してしまうと”非定型”アジソン病となります。”非定型”アジソン病は”定型”アジソン病に移行することもあり、定期的な検査が必要となります。

この疾患はほぼ犬でみられ、若齢での発症が多いのが特徴です。珍しい疾患ですが、近年増加の傾向にあります。

アジソン病を気づかずに放置してしまうと、脱水症から腎不全を引き起こして”アジソンクリーゼ”あるいは”副腎クリーゼ”とよばれるショック状態に陥ることがあります。

副腎皮質機能低下症(アジソン病)はどんな症状がでるの?

コルチゾルのおもな作用にストレスの緩和作用があります。アジソン病を発症するとストレスを緩和できずに、食欲低下、下痢、嘔吐、メレナなどの消化器症状をしめすようになり、ふるえや多飲多尿もみられることがあります。

アルドステロンはミネラルのバランスと体内の水分を保持する作用があります。アジソン病(”定型”のみ)になるとナトリウムの低下(低ナトリウム血症)とカリウムの上昇(高ナトリウム血症)、そして水分を排出して脱水症を引き起こします。

これらのアジソン病症状がみられるようになると、副腎皮質はすでに9割が失われているといわれ、はじめはホテル、トリミング、旅行などのストレスにより出現しますが、徐々に頻度は高くなり、見過ごされると”アジソンクリーゼ”とよばれるショック状態に陥ります。

副腎皮質機能低下症(アジソン病)はどの器官が悪くなるの?

左右腎臓のすぐそばに副腎という臓器があります。副腎は皮質と髄質に分かれ、髄質からはアドレナリン、皮質からは糖質コルチコイドのコルチゾルと、鉱質コルチコイドのアルドステロンがそれぞれ分泌されます。アジソン病は皮質からのコルチゾル、アルドステロン分泌が低下となることで発症します。前述のように両方の分泌低下を”定型”といい、コルチゾルのみの低下を”非定型”といいます。また、アルドステロンのみの低下を”選択的低アルドステロン症”といいます。

副腎皮質機能低下症(アジソン病)はどんな原因で発症するの?

本来なら身体を守る”免疫”というシステムに異常が生じて自分自身の身体の一部を攻撃してしまう疾患を”自己免疫疾患”といい、アジソン病もその1つです。

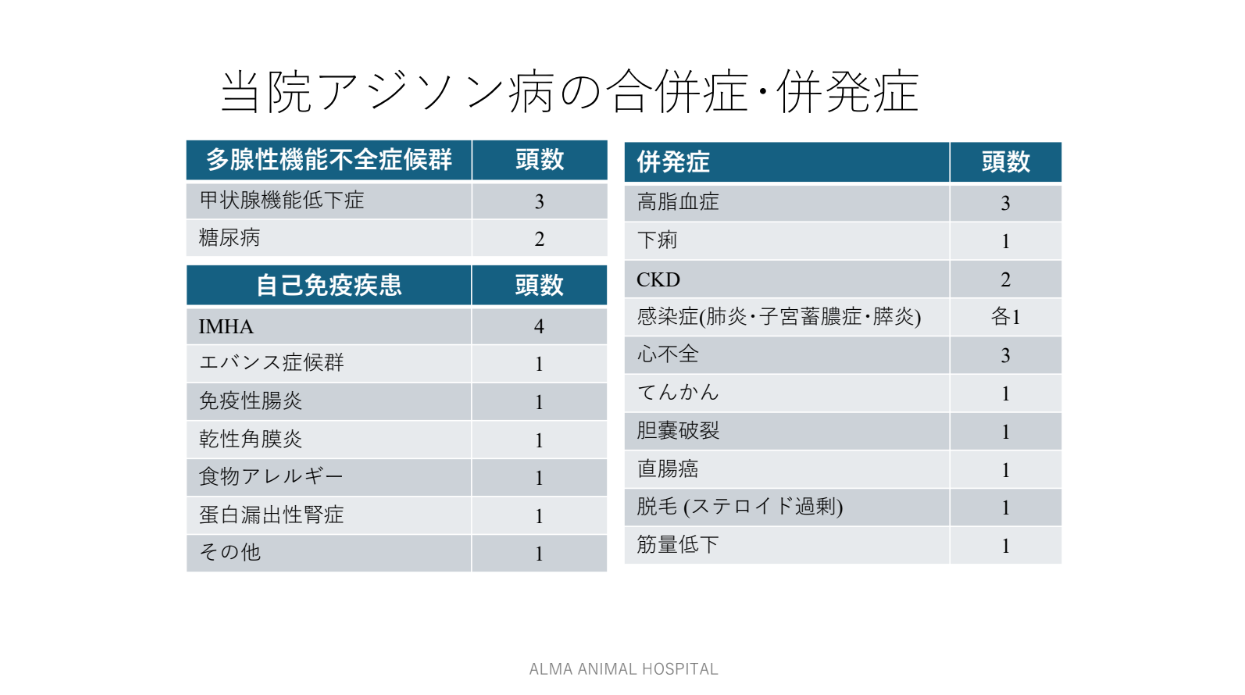

この自己免疫の攻撃により2つ以上の分泌臓器に障害が出てくる病態を”多分泌機能不全症候群”といい、特にアジソン病に甲状腺機能低下症や糖尿病を併発する病態を”シュミット症候群”といいます。当院でもこの病態を経験していますが、そのほかにもアジソン病症例では表のような自己免疫疾患の併発を経験しています。何れの症例もアジソン病をはじめに発症していますので、アジソン病を診断された際にはほかの自己免疫疾患の発症にも注意を払う必要があります。

副腎皮質機能低下症(アジソン病)はどうやって診断するの?

アジソン病は外貌の変化はみられない疾患のため、繰り返される嘔吐、下痢など消化器症状やふるえなどを本症の症状として意識して、検査に進められるかが診断の第一歩となります。検査は血液検査、画像検査を行ない、負荷試験によって確定診断します。

血液検査

“定型”および”非定型”ではコルチゾルの低下により、貧血、低アルブミン血症、低血糖、低コレステロール血症、高カルシウム血症がみられると言われますが、どれも必ず見られるものではありません。CRP上昇はもっともよく見られる所見となりますが、本症に限った所見ではありません。

“定型”アジソン病ではアルドステロンの低下もあるため、低ナトリウム、高カリウムによるナトリウム/カリウム(Na/K)比の低下が特徴となります。正常では40〜27ですが、アジソン病では24以下となります。また、ヘマトクリットの上昇(貧血が分かりにくくなる)などの脱水所見がみられ、高窒素血症(BUNの上昇)もみとめられます。

画像検査

主に超音波検査により副腎の萎縮を観察します。正常な小型犬種では厚みが4〜5mmですが、本症では半分以下となっています。

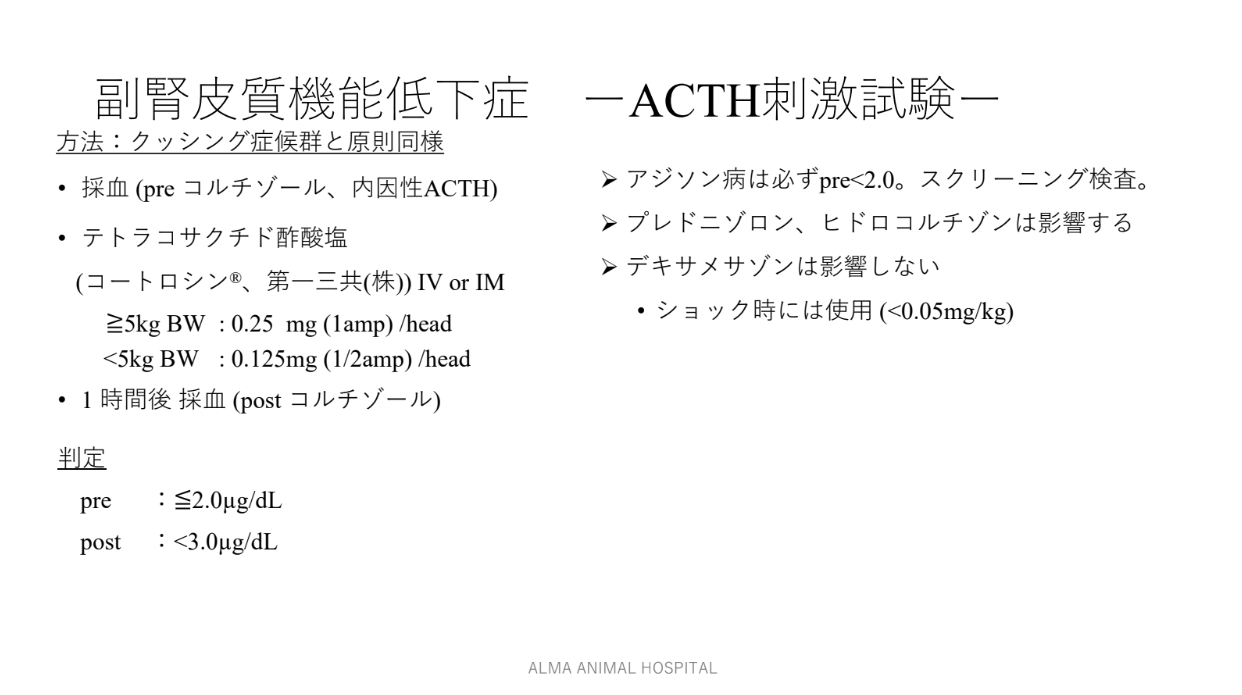

以上からアジソン病を疑うと確定診断として負荷試験のACTH刺激試験(表)をおこないます。判定は刺激前および後のコルチゾルがそれぞれ2.0、3.0 µg/dL以下であれば本症と診断します。もし刺激試験前の採血でコルチゾルを測定して2.0µg/dLを超過していればアジソン病は否定され、他の疾患を検索する必要があります。

副腎皮質機能低下症(アジソン病)の治療はどうやってするの?

アジソン病は分泌の低下している糖質コルチコイド(コルチゾル)と鉱質コルチコイド(アルドステロン)を過不足なく補填することが治療の目標となります。これは主に内科的に内服薬、注射薬で行います。

“非定型”アジソン病の治療

糖質コルチコイドのみの分泌低下のため、プレドニゾロンにより補填をします。症状の消失を目標に行いますが、投与量が過剰になると多飲多尿などのクッシング症状が出現しますので、注意深く観察して投与量を調整する必要があります。

“定型”アジソン病の治療

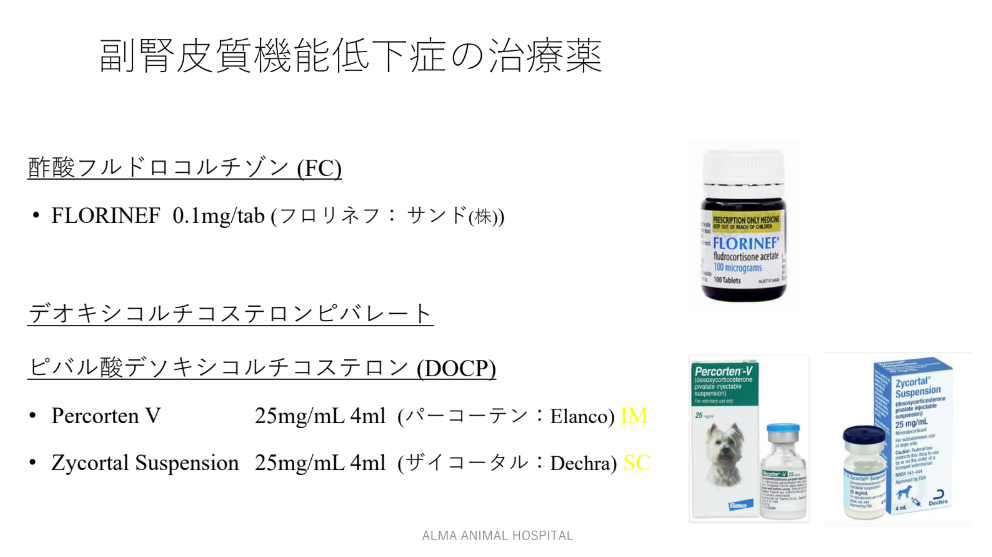

治療薬には内服薬の酢酸フルドロコルチゾンと注射薬のピバル酸デソキシコルチコステロン(DOCP)があります。

1.酢酸フルドロコルチゾン

ファーストチョイスの薬剤であり、糖質コルチコイドと鉱質コルチコイドが一定の割合で配合されています。フロリネフ錠(アスペンジャパン社)に代表される内服薬となります。体重5kgで1日2回 1回半錠を開始量とします。症状やNa/K比などの血液検査所見をもとに投与量を増減しますが、2.5〜3倍まで増量することがあります。また、Na/K比が正常まで回復しても症状が消失しない場合にはプレドニゾロンを併用することがあります。これらの内服薬の服用量は個体差が大きく、フロリネフを増量してもNa/K比が良化しない症例や、良化しても体調が回復しない症例もいます。

これらの症例にはDOCPを使用した治療への移行を検討します。

2.ピバル酸デソキシコルチコステロン(DOCP)

本剤は鉱質コルチコイド作用のみの注射薬となります。Percorten(パーコーテン、エランコ社)、Zycortal(ザイコータル、デクラ社)の2種があり、0.088mL/kg を開始量として25日毎に投与します。糖質コルチコイドはプレドニゾロンなどにより別途補填を行います。

この治療法は以下の点でフロリネフによる治療よりも有効性が高くなります。

- 糖質コルチコイドと鉱質コルチコイドの補填を全く別に行うため、フロリネフのような両者のアンバランスがおきません。

- DOCPの効果にはほとんど個体差はなく、過量なフロリネフが必要であった症例でも開始量を増量する必要はありません。

- DOCPは症状、血液検査を観察しながら、投与量の減量や投与期間の延長を行うことが可能です。

さいごに

アジソン病の治療に関しては、費用面から並行輸入によるフロリネフの治療が主流となっているようです。この治療で以前の元気を取り戻していればとても良いことです。

もし、”今ひとつ元気になりきれていない”、”症状が消えない”などがありましたら、是非DOCPの使用を検討してください。

フロリネフからDOCP治療に変更した飼い主は皆満足しているという報告があります。

そして、当院ではDOCPによる治療経験が30症例以上となりますが、やはり飼い主様は皆、治療に満足していただき、以前の元気を取り戻したと仰っています。

現在の治療に悩まれている方、不安不満をお持ちの方は是非一度お越しください。