甲状腺機能亢進症はどんな病気?

甲状腺機能亢進症は糖尿病と並んで猫の代表的な内分泌疾患であり、8歳以上での発症が多く、ヒトのバセドウ病に似た病態となりますが、ほとんどは良性の腫瘍によるものです。

甲状腺機能亢進症の症状は特定のものはなく、「老化現象」として捉えられていることが多いため、治療を行われず放置されてしまい、病状が悪化してはじめて発見されることがあります。

甲状腺機能亢進症はどんな症状がでるの?

甲状腺機能亢進症の症状は、過剰な甲状腺ホルモンによる代謝の亢進と、交感神経の過剰興奮によるものとなります。

甲状腺機能亢進症の初期は軽度の体重減少、多食、被毛粗剛、興奮、多飲多尿、冷たいところを好むなど特定のものはなく、多くは「老化現象」として見過ごされてしまうことがあります。その中で、「食べているのに痩せてきている」ということを異常として認識できるかが、甲状腺機能亢進症を診断する糸口となります。

しかし、病期が進行すると代謝の異常亢進から、元気消沈、嘔吐、軟便から下痢、食欲不振、体重減少が著明となり、消耗しきってしまい死亡してしまうことがあります。

また、交感神経の過剰興奮は頻脈、不整脈など循環器系に異常を及ぼすことがあり、過度の興奮により虚脱やパンティングから失神を起こし、死亡に至ることがあります。これは急性の甲状腺中毒である「甲状腺クリーゼ」とよばれる症状で、動物病院での診察時などに起こることがあるため細心の注意が必要となります。

甲状腺機能亢進症はどの器官が悪くなるの?

甲状腺は喉頭(喉笛)のすぐ下にある米粒大(約10mm×2-3mm)の器官です。甲状腺は甲状腺ホルモンを分泌しますが、その生産にはヨウ素(I)を必要とし、濾胞とよばれるホルモンの貯蔵庫があるなど、ほかの分泌腺にはないユニークな特徴があります。

この甲状腺ホルモンの分泌が過剰となることで発症します。

甲状腺機能亢進症はどんな原因で発症するの?

甲状腺機能亢進症は甲状腺が良性の腺腫や過形成、悪性の腺癌という原因により大きくなって、ホルモンの生産、分泌が過剰となる病態です。

米国の猫の甲状腺機能亢進症は両側の甲状腺が良性の結節性過形成や腺腫となっていることが多いのですが。これに対して日本の猫では片側の腺腫、癌腫が多く、ほとんどは腺腫であり、両側性の腫瘍化は少ないという地域的な特徴があります。

甲状腺は大きくなると厚みが5-8mm以上となり、触れることが出来るようになりますが、重力で胸腔の方まで落ちてしまい触れることができなくなることがあります。

甲状腺機能亢進症はどうやって診断するの?

甲状腺機能亢進症は症状に疑問を感じたり、頚部の注意深く触診して大きくなった甲状腺を触ることによって本症を疑うことで、血液検査にて甲状腺ホルモンを測定することにより診断を行います。補助的な診断としては超音波検査やCT検査により甲状腺の大きさを測定することがあります。

最近では全く症状が見られないにもかかわらず、血液検査にて甲状腺ホルモンが高値となっている、いわゆる”隠れ甲状腺機能亢進症”が定期検診で見つかることが増えてきています。

AAFP(American Association of Feline Practitioners)ではこのような症状の見られない症例においては2週間後に甲状腺ホルモンの再測定を行い、やはり高値であれば治療を開始するように提案されています。

甲状腺機能亢進症の治療はどうやってするの?

甲状腺機能亢進症の治療法には大きく3つあり、内科療法、食事療法、外科療法となります。

内科療法

内科療法はメチマゾール(動物用にチロブロック錠、あすかアニマルヘルス社)による薬物療法となります。この薬剤の投与開始量は1.25〜2.5 mg/headを1日1〜2回として年齢や体調に応じて加減しますが、とても苦いので必ず錠剤のまま与えるようにします。

副作用は吐き気や食欲不振などの消化器症状、顔面の掻痒感が主で、4週間頃までに見られるようになります。副作用がみられたら投薬を中止して、症状の回復を待って少ない量で再開します。

そして、4週毎にホルモン測定を行い、投与量の調整を行います。

この薬の作用はホルモンの産生抑制であり、甲状腺自体を萎縮させたり破壊する効果はないため、終生の継続した投与が必要となります。

食事療法

甲状腺ホルモンは原料にヨウ素を必要とします。ヒルズコルゲート社のy/dはこのヨウ素を制限することによりホルモンの産生を抑制します。

ヨウ素制限食による治療では、他の食事を与えてしまうと効果がなくなります。

また、内科療法(メチマゾール)との併用により、過剰作用から甲状腺機能低下症を引き起こすことがありますので、注意が必要です。

外科療法

腫瘍化した甲状腺を手術により切除するのが外科療法となります。

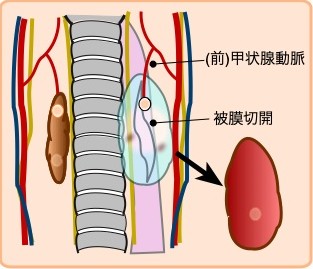

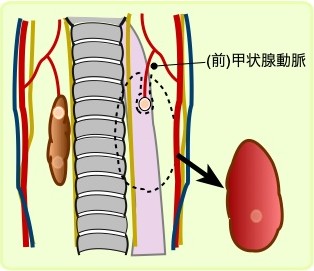

甲状腺には上皮小体というカルシウムをコントロールする小さな器官がくっついているので、これを残したまま甲状腺を取り除かなければならないので、とても繊細な手術となります。

ー手術には被膜内法(左図)と被膜外法の変法(右図)があり、後者が主に行われる。ー

甲状腺が胸腔へ落ちてしまったり、異所性の甲状腺腫瘍があったり、癌腫などの場合には手術の適応となりません。

術後には甲状腺ホルモン低下症や低カルシウム血症となることがあり、一定期間のホルモン剤やカルシウム剤を補てんする必要があります。中には一生補てんをしなければならないこともあります。

甲状腺機能亢進症の合併症

慢性腎臓病

甲状腺機能亢進症においてもっともよくみられる合併症に慢性腎臓病があります。

甲状腺機能亢進症と慢性腎臓病はお互いを発見しにくくしていることがあります。

これは甲状腺機能亢進症により血流が良くなっているためで、治療を開始することで血流が正常化することで、慢性腎臓病の症状や血液検査異常が認められるなど顕在化することがあります。甲状腺機能亢進症の治療方針を見直すとともに、慢性腎臓病の治療を併行して行うなど、治療を慎重に行う必要があります。

心不全

甲状腺機能亢進症による過剰な甲状腺ホルモンが心筋に負担をかけることにより、心筋症と似たような病態となるもので、これもよくみられる合併症となります。

上述のように初診時には「甲状腺クリーゼ」を引き起こしてショックから死亡に至るなど、慎重な対応が必要となりますが、甲状腺機能亢進症の治療を行うことにより多くの場合は良化していきます。

さいごに

甲状腺機能亢進症は消耗や体重の減少が強くなってしまうと、なかなか元に戻ることができなくなくなり、予後不良となることがあります。

甲状腺機能亢進症を早期に発見するには、日頃から体重を測定する習慣や、定期的な健康診断を受けることが大切となります。

当院ではたくさんの本症を診察しておりますので、本症の診断を受けたり、疑いがある、不明な点があるなどの際には是非御来院ください。